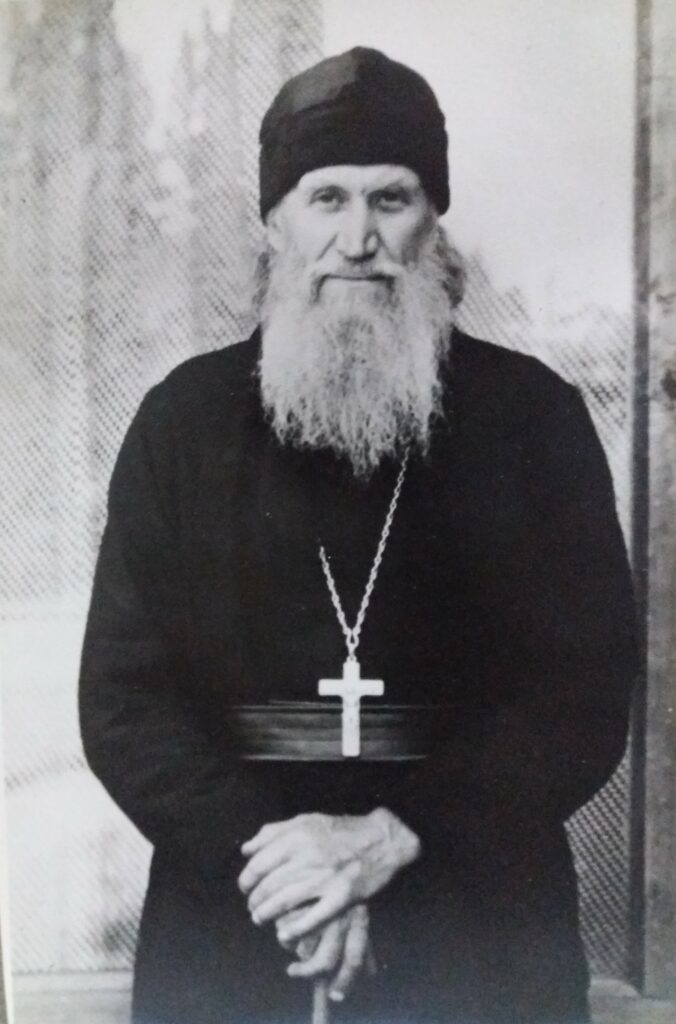

Эта статья о клирике Южноамериканской епархии, архимандрите Никодиме, скончавшемся в 1965 году Настоятелем храма преп. Сергия в Бажестере, пригороде Буэнос-Айреса. Сейчас уже очень мало кто может вспомнить его, а в интернете данные о нем весьма скудные и порой противоречивые. Однако, тем более важно собрать по крупицам имеющиеся материалы, дабы сохранить память об этом подвижнике.

Угодский Николай Николаевич родился 1896 в Смоленске. Закончил Смоленское реальное училище в 1914году, а в 1916-ом – 4-ю Киевсвкую школу прапорщиков. Служил в бронированных частях в чине поручика. Получил тяжелое ранение.

После переворота 1917 года вступил в ряды Белой Армии. Служил во ВСЮР и Русской Армии в 1-м дивизионе танков до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте «Корнилов» в Галлиполи.

Осенью 1925 состоял в составе Технического батальона в Югославии. Был студентом технико-строительного факультета Белградского университета.

Из Югославии он эмигрировал сначала в Парагвай, где шесть лет провел на строительстве дорог. По данным Чувакова В.Н, там, в Парагвае, Николай Угодский овдовел в 1929 г., и вернулся в Югославию. Здесь в 1932 г. он ушел в монастырь Иоанна Предтечи в Нишской епархии, где принял постриг с именем Никодим.

В 1934 г. Был рукоположен в сан иеромонаха.

В 1935 г. О. Никодим переехал в Харбин. В 1938 г. переведен в Пекинскую духовную академию, а также назначен ризничным при Богородицком Соборе города Шанхая. В 1941 г. ему было поручено написание образов для этого Собора. Где и когда о. Никодим учился иконописи – остается неизвестным, но иконы он писал до конца жизни.

В 1945 г. он был назначен в Шанхай игуменом молитвенного дома при убежище для престарелых женщин. В 1946 г. О. Никодим – благочинный монастыря и округа Российской духовной миссии в Пекине.

В мае 1946 г., прибыв вместе с архиеп. Виктором (Святиным) в Шанхай, узнал о том, что большинство русского духовенства в Китае перешло из РПЦЗ в юрисдикцию Московского патриархата, в том числе все архиереи, кроме викарного епископа Иоанна Шанхайского (Максимовича). К нему и присоединился игумен Никодим, отказавшись от перехода в РПЦ, и оставаясь верным Русской Православной Церкви Заграницей.

В Аргентине

В конце 1948 года о. Никодим покинул Дальний Восток и прибыл в Аргентину. Здесь 1 декабря 1948 года, в местечке Монте-Гранде, им было совершено первое богослужение в одной комнате, которую предоставила в своем доме, в качестве Часовни Е.Н.Четверикова. На службе присутствовало всего несколько православных верующих, живщих в Монте-Гранде, Эсейсе и Баррио № 1. Через некоторое время приход расширился, стали приезжать русские из Темперлея, и под председательством о.Никодима состоялся первый совет прихожан, на котором было принято решение об основании прихода в честь Покрова Святой Богородицы. Прихожане этого прихода впоследствии построили храм в Темперлее, который стоит там и поныне.

В связи с проблемами со здоровьем о. Никодим в 1950 году был вынужден покинуть жаркую столицу Аргентины, и переехать в более прохладное место на юге. Он поселился на полуострове Сан-Педро, недалеко от Барилоче. Здесь уже было несколько русских семей, и о. Никодим решил построить для них Часовню-храм по имя свт. Николая Чудотворца. В 20 км от Барилоче упомянутая выше госпожа Е. Четверикова имела землю, которую у нее и купил для постройки Часовни архиепископ Иоасаф, на имя Конгрегации РПЦЗ, о чем сохранилась официальная запись в ее Актовой книге.

Через 4 года, в 1957 году в той же книге отмечено, что г-жа Четверикова настойчиво просит выкупить свой участок обратно у Конгрегации, что и было выполнено, по благословению Первоиерарха митр. Анастасия. Какие в реальности произошли события, и почему продавщица земли решила забрать ее обратно – нам остается неизвестно. Возможно, эта неудача подорвала последние силы уже стареющего о. Никодима – есть сведения, что первоначально он передвигался по местности на мотоцикле, так как от того места, где он жил, ближайший магазин находился в 5 км. В последние же годы своего пребывания на Юге Аргентины батюшка уже не мог управлять мотоциклом, и проживал в крайне бедственных обстоятельствах. Особенно тяжело ему приходилось зимой, когда снег заметал все дороги. В «поместье», где он жил, кроме него остался жить лишь еще один старичок, и оба они дошли до крайней бедности. Е. Четверикова, возможно, помогавшая им в свое бремя, была убита, согласно статье в «Нашей Стране» №1185.

Кроме того, много огорчений, должно быть, ему приносила пассивность его немногих прихожан. Основанная в 1952 году часовня, через 10 лет находилась лишь в виде грубого сруба, и даже спустя еще 10 лет, как мы узнаем из газет 70-х годов, часовня все еще не была завершена. К сожалению, в настоящее время эта небольшая деревянная часовня, носящая уже имя св. Кн. Владимира, находится в руках раскольников, не имеющих никакого отношения к Русской Православной Церкви Заграницей.

Все выше изложенные обстоятельства вынудили о. Никодима в 1962 году вновь переехать в Буэнос-Айрес и просить архиеп. Афанасия, по состоянию здоровья, разрешить ему остаться сверхштатным клириком при Воскресенском Соборе. Владыка удовлетворил его просьбу, с возложением на него должности секретаря Епархиального Управления.

12 лет прослужил о. Никодим в Барилоче. Затем, с 1962 года – два года при кафедральном соборе Воскресения Христова в Буэнос-Айресе.

Наконец, в 1964 году он был назначен Настоятелем Сергиевского храма в Бажестере, с возведением его в сан архимандрита. Здесь, в Бажестере он и скончался 6-го марта 1965 года. Похоронен был на Британском кладбище, но могила его, к сожалению, не сохранилась; останки были перенесены в общий могильник.

Те, кто помнят отца Никодима, вспоминают о его чрезвычайно добром и мягком нраве. Многих он крестил, венчал, исповедовал. Вечная память ему!

Использованные источники:

«Участники Белого движения в России». www.swolkov.org

http://maxima-library.org/component/maxlib/b/548315?format=read

Русская Православная Церковь Заграницей 1918—1968: В 2 т. /Под ред. А.А. Соллогуба. Т. 2

Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—1997: В 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М., 2004. Т. 5.

Православная Русь. 1965. N 6. С. 7.

Китайский благовестник. 1938. № 5. Китайский благовестник. 1941. № 5.

Direccón: Nuñez, 3541, CABA, Argentina

Direccón: Nuñez, 3541, CABA, Argentina